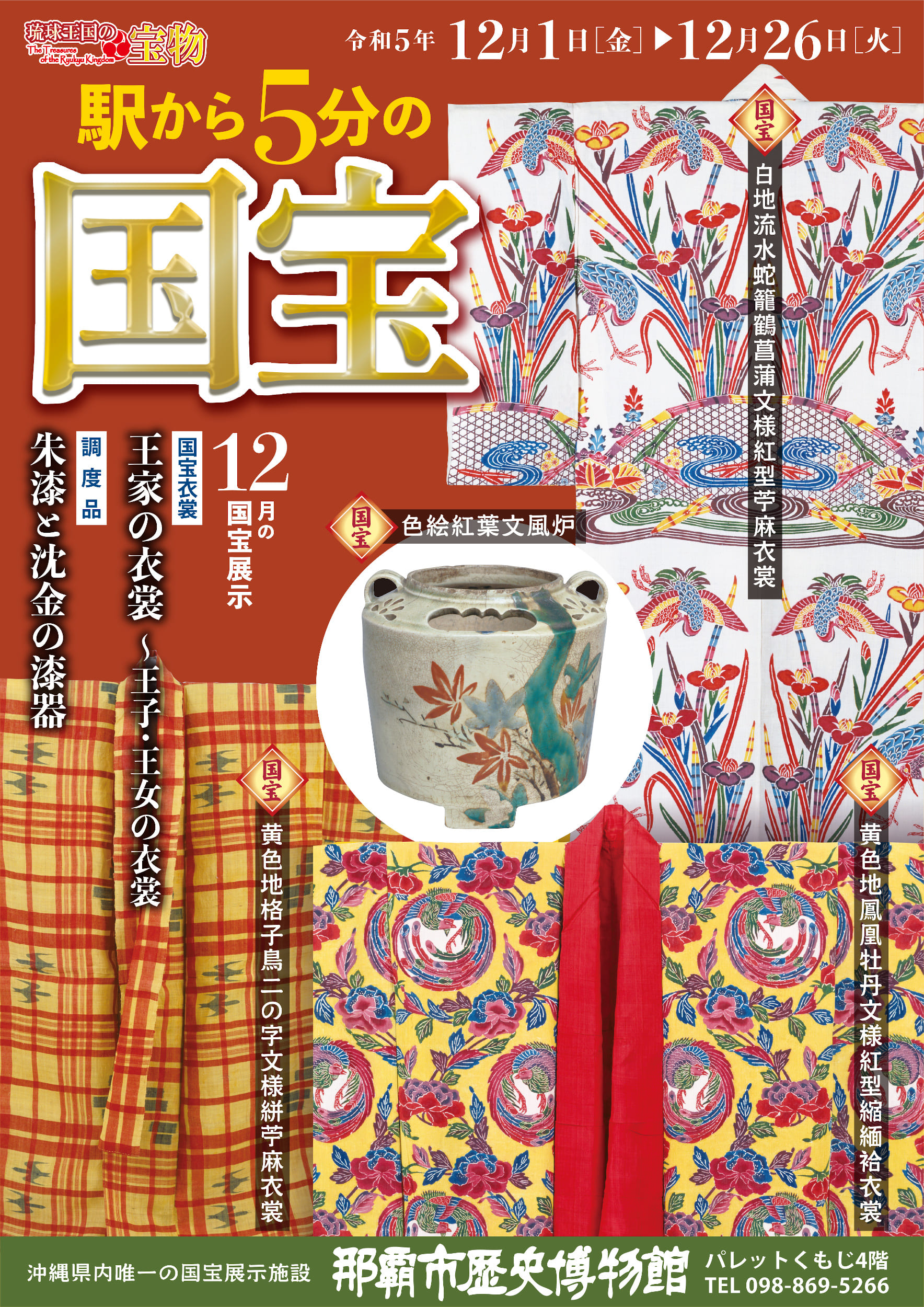

王家の衣裳~王子・王女の衣裳~/朱漆と沈金の漆器

特別展示室では、毎月「国宝 琉球国王尚家関係資料」の美術工芸資料および文書資料をとおして、琉球国王尚家の歴史と王国時代の遺物をご紹介しています。

今月は、尚家資料から「王家の衣裳」と題して、王子・王女の衣裳をご紹介します。

今回ご紹介している衣裳は、成人前の王家の子女である、王子や王女が身に着けた衣裳です。

成人前の子どもの衣裳といえど、王家しか使用できなかった鮮やかな黄色地や、海外から輸入された高価な材料で染められた衣裳は、大人の衣裳と全く変わるところのない、王家ならではの格の高いものです。

これらの衣装は着用する子どもの体形や身長にあわせて柄の配置や大きさが調整され、一点ものとして特別に作られています。

調度品は、先月から引き続き「朱漆と沈金の漆器」をご紹介します。

琉球王国時代、漆器は中国や日本へ琉球の威信を示す献上品であり、王国の経済基盤を支える重要な工芸品でした。

王府は貝摺奉行所(かいずりぶぎょうしょ)を設置して生産管理を行い、その高度な品質を維持しました。

琉球での漆器製作は15世紀頃から始まり、16~17世紀に螺鈿(らでん)・箔絵(はくえ)・沈金(ちんきん)など様々な技法が発達しました。

17世紀の薩摩侵攻以後は日本の武家社会の「唐風好み」にあわせた中国的な意匠の黒漆(くろうるし)螺鈿の漆器が盛んに作られました。

漆器の中でも朱漆に沈金で緻密な模様を隙間なく埋め尽くしたものは、王家や上級士族だけが用いた格式の高いものとされています。

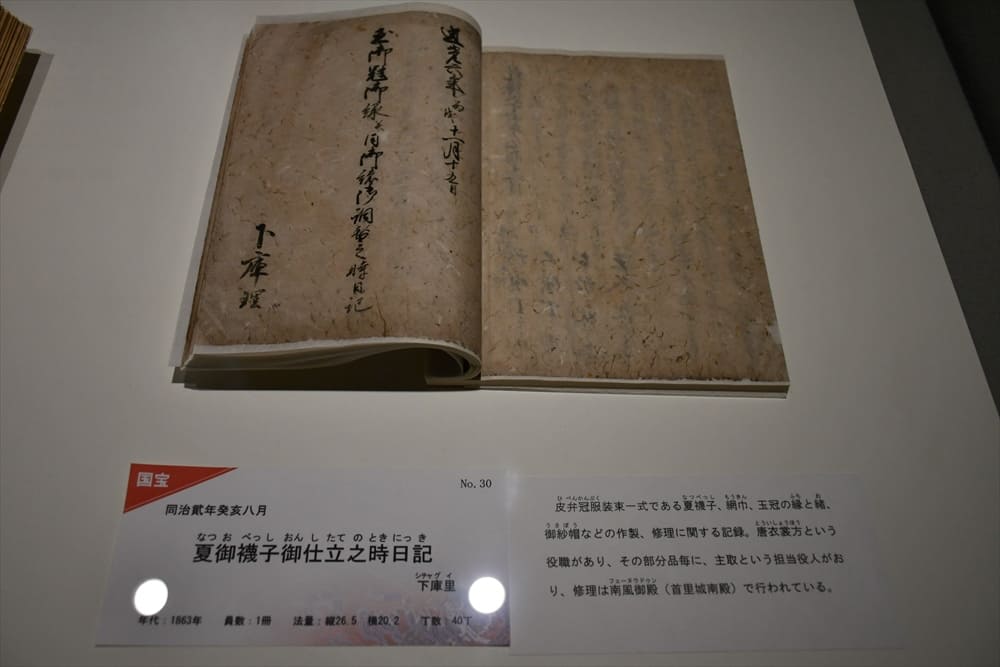

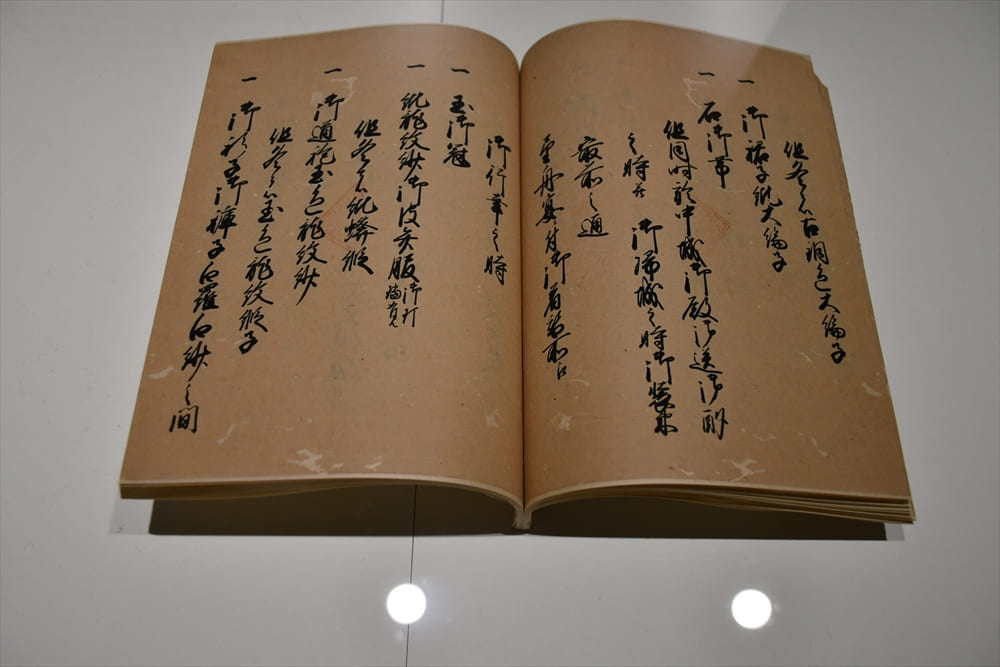

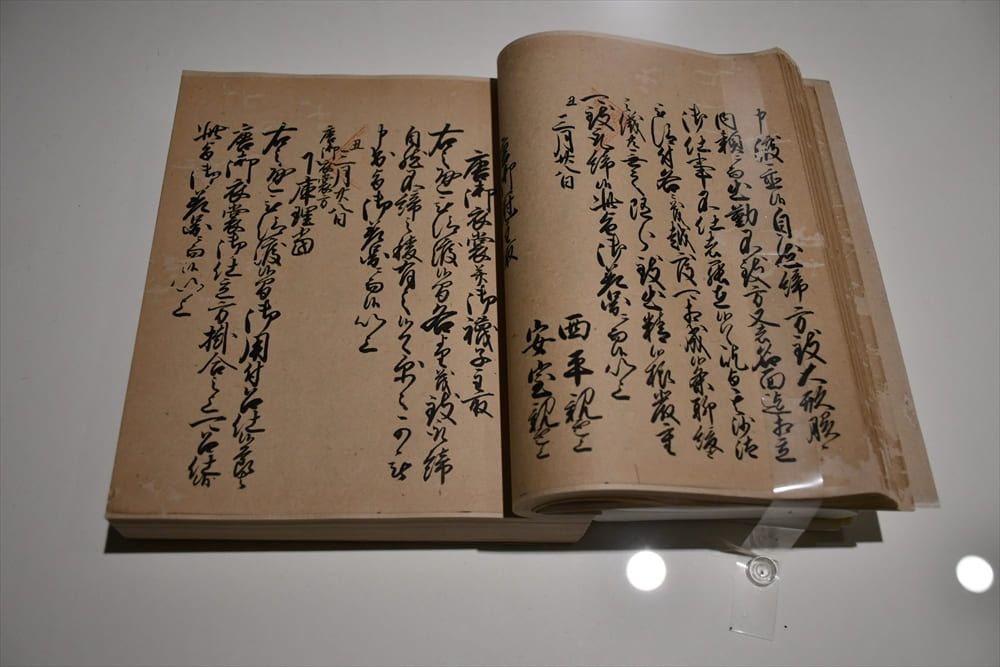

文書資料も先月に引き続き、琉球国王の衣裳に関する資料をご紹介します。

また、今回は沖縄県立芸術大学の所蔵する御後絵のパネルを展示しています。

御後絵とは、琉球国王の死後に描かれる肖像画で、原本は極彩色に彩られていたとされています。

鎌倉芳太郎が昭和初期に撮影した写真より10人の王の御後絵が確認されていますが、沖縄戦により原本は失われ、現在では白黒写真でのみその存在を知ることが出来ます。

展示しているのは尚育王の御後絵です。尚育王は18代目の国王として1835年に即位。この時期の琉球には欧米の外国船がひんぱんに来航し、対応に苦慮しました。また、能書家としても知られすぐれた作品を残しています。

※今回展示しているパネルは、城野誠治氏(東京文化財研究所)が開発した新たなデジタル化手法・画像形成によるもので、沖縄県立芸術大学の「重要文化財琉球芸術調査写真(鎌倉芳太郎撮影)のデジタル化に関する共同研究」の成果の一部です撮影。

王国時代の貴重な記録と、精緻な美術工芸品をぜひご覧ください。