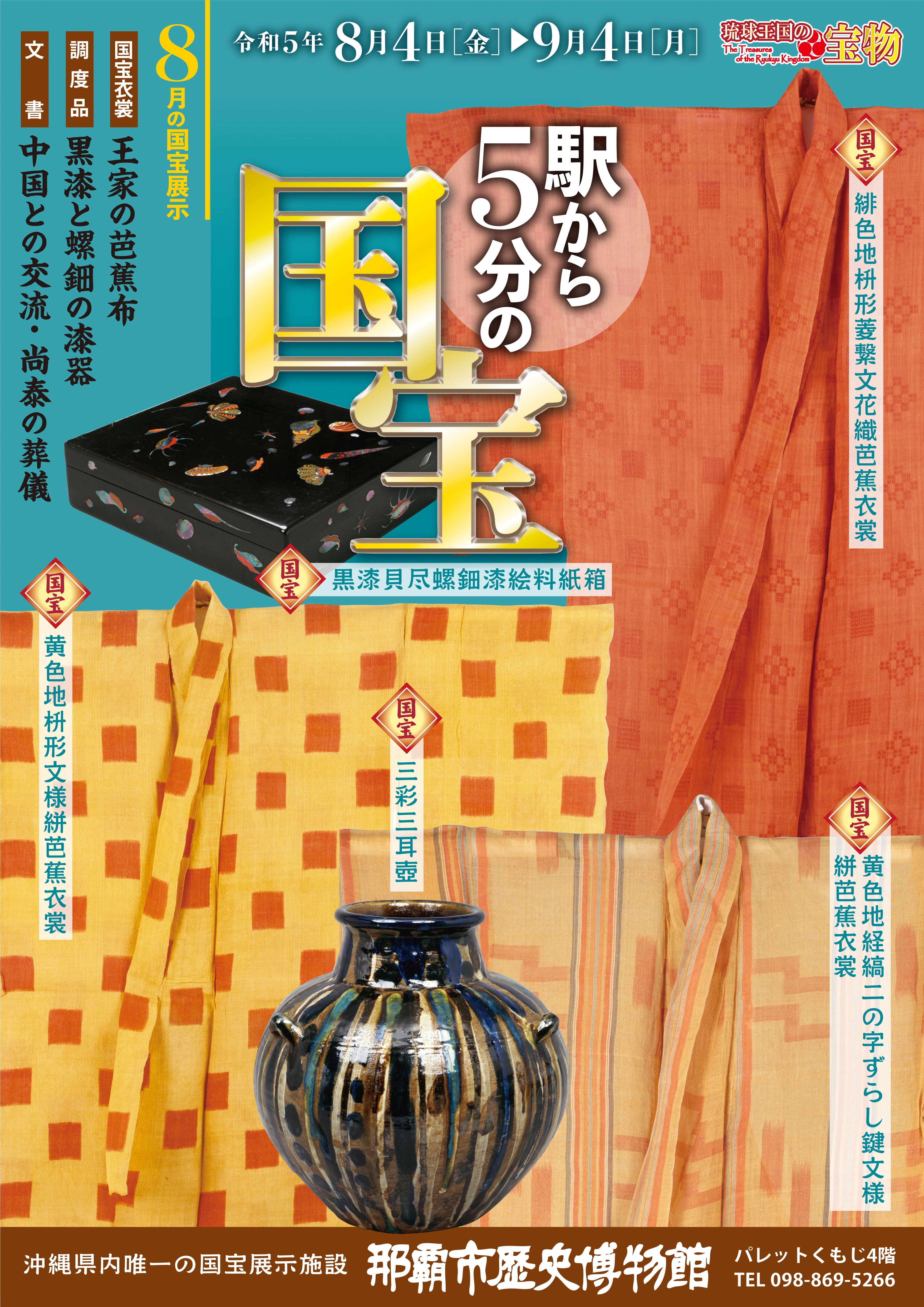

王家の芭蕉布/黒漆と螺鈿の漆器

特別展示室では、毎月「国宝 琉球国王尚家関係資料」の美術工芸資料および文書資料をとおして、琉球国王尚家の歴史と王国時代の遺物をご紹介しています。

今月は、尚家資料から「王家の芭蕉布」をご紹介します。

芭蕉(ばしょう)はバショウ科の植物で、東南アジアに広く分布しています。幹のようにみえる葉脈部分の繊維から糸を作り、織り上げたのが芭蕉布です。

琉球王国時代、芭蕉布の衣裳は王家、士族から庶民まで幅広い層で着用されていました。

士族の男性は、首里城登城の際の正装衣裳として黒い芭蕉布の衣裳を身に付け、庶民は年間を通じて目の粗い芭蕉の生成り色の衣裳を着用しました。一方で王家では、黄や赤など様々な色に染め、絣(かすり)模様や浮織(うきおり)模様をほどこした華やかな芭蕉の衣裳を着用しました。

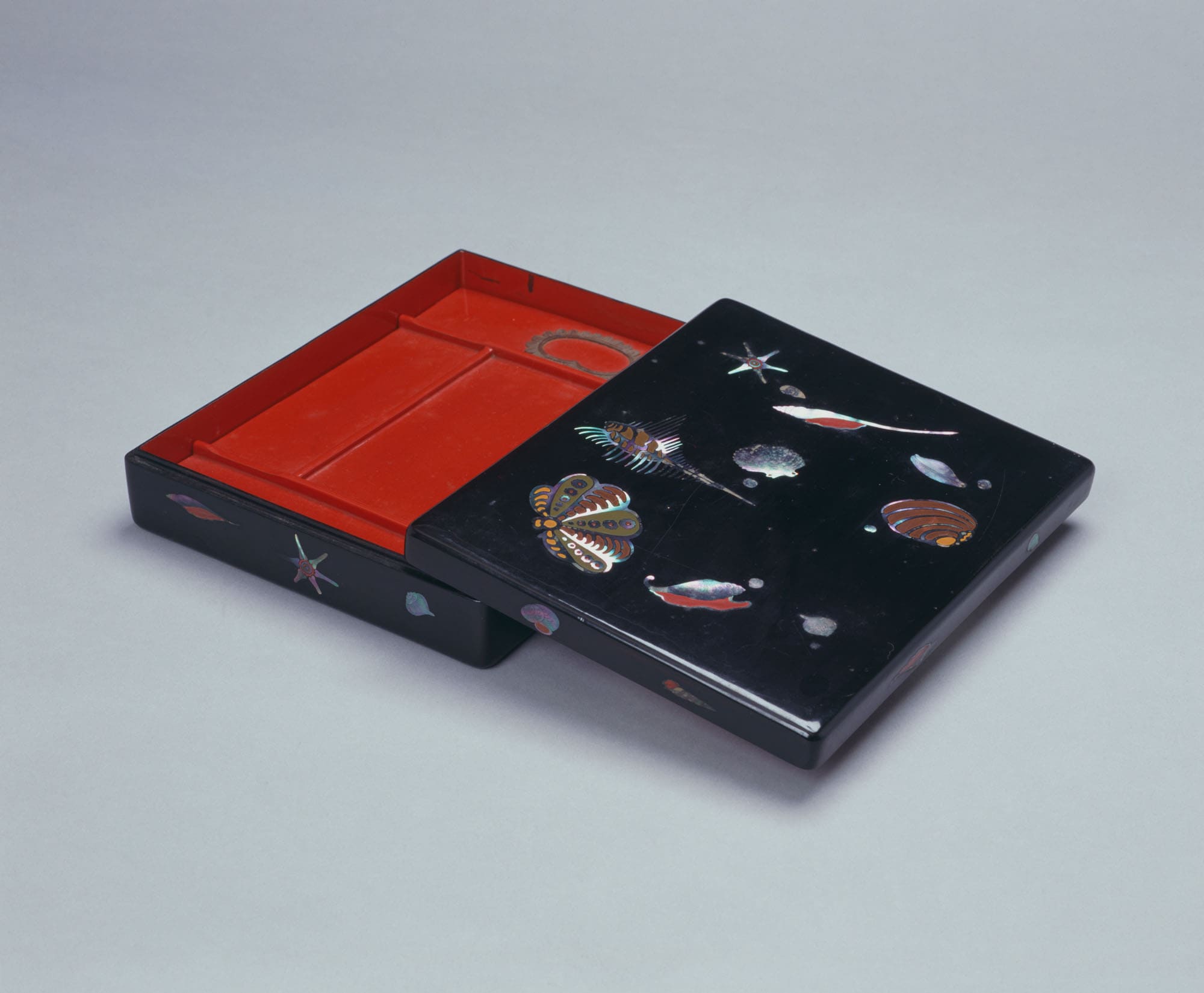

調度品は、先月に引き続き「黒漆と螺鈿の漆器」をご紹介します。

琉球王国時代、漆器は中国や日本へ琉球の威信を示す献上品であり、王国の経済基盤を支える重要な工芸品でした。王府は貝摺奉行所(かいずりぶぎょうしょ)を設置して生産管理を行い、その高度な品質を維持しました。

琉球での漆器製作は15世紀頃から始まり、螺鈿(らでん)、箔絵(はくえ)、沈金(ちんきん)、堆錦(ついきん)など様々な技法が発達しました。

中でも螺鈿製の漆器は、材料であるヤコウガイが琉球の近海で手に入る事もあり、17世紀頃から盛んに作られるようになりました。大きな貝片をふんだんに使った豪華な螺鈿漆器は、中国皇帝へも献上され、北京故宮博物館には現在でも螺鈿の琉球漆器が多数保管されています。

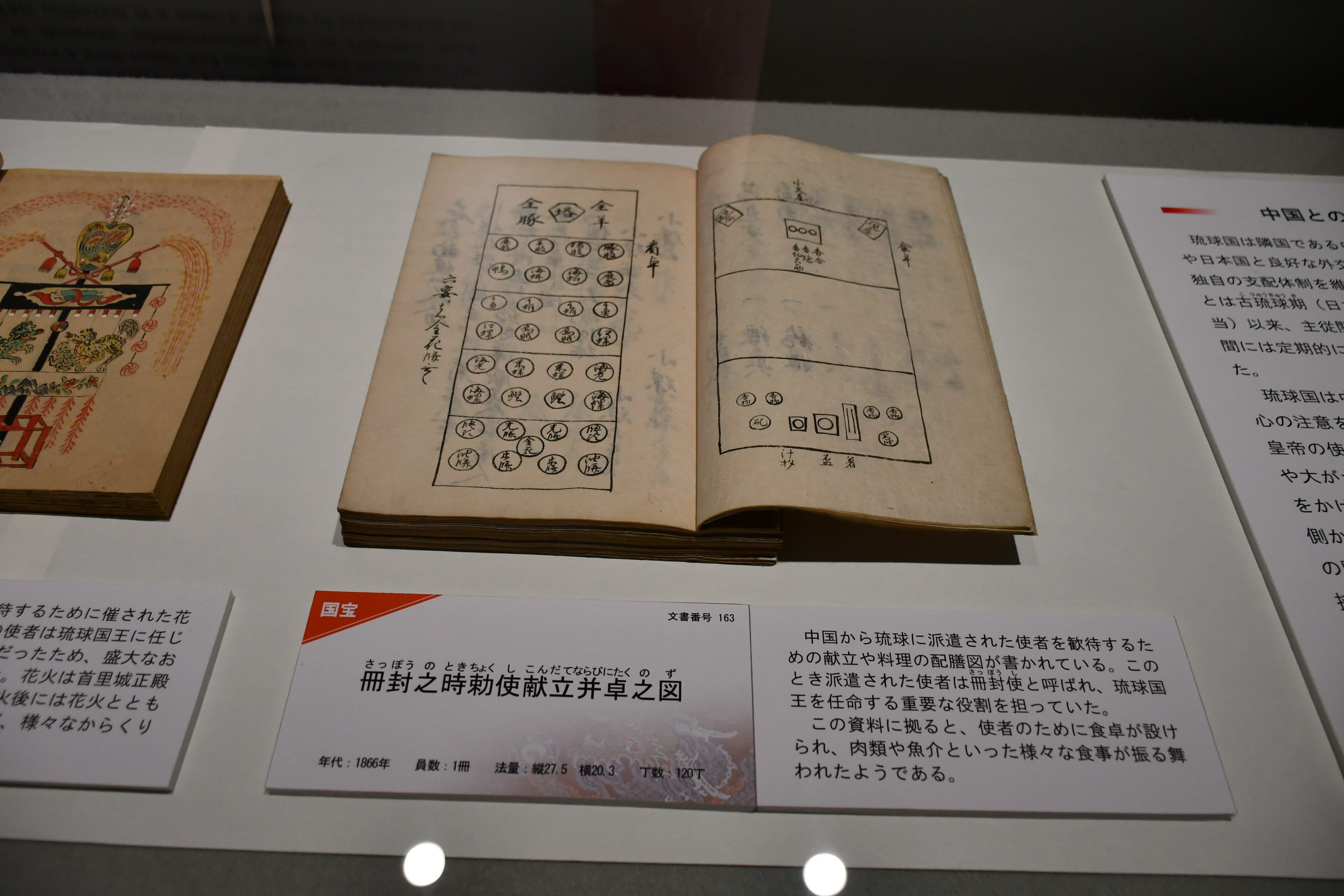

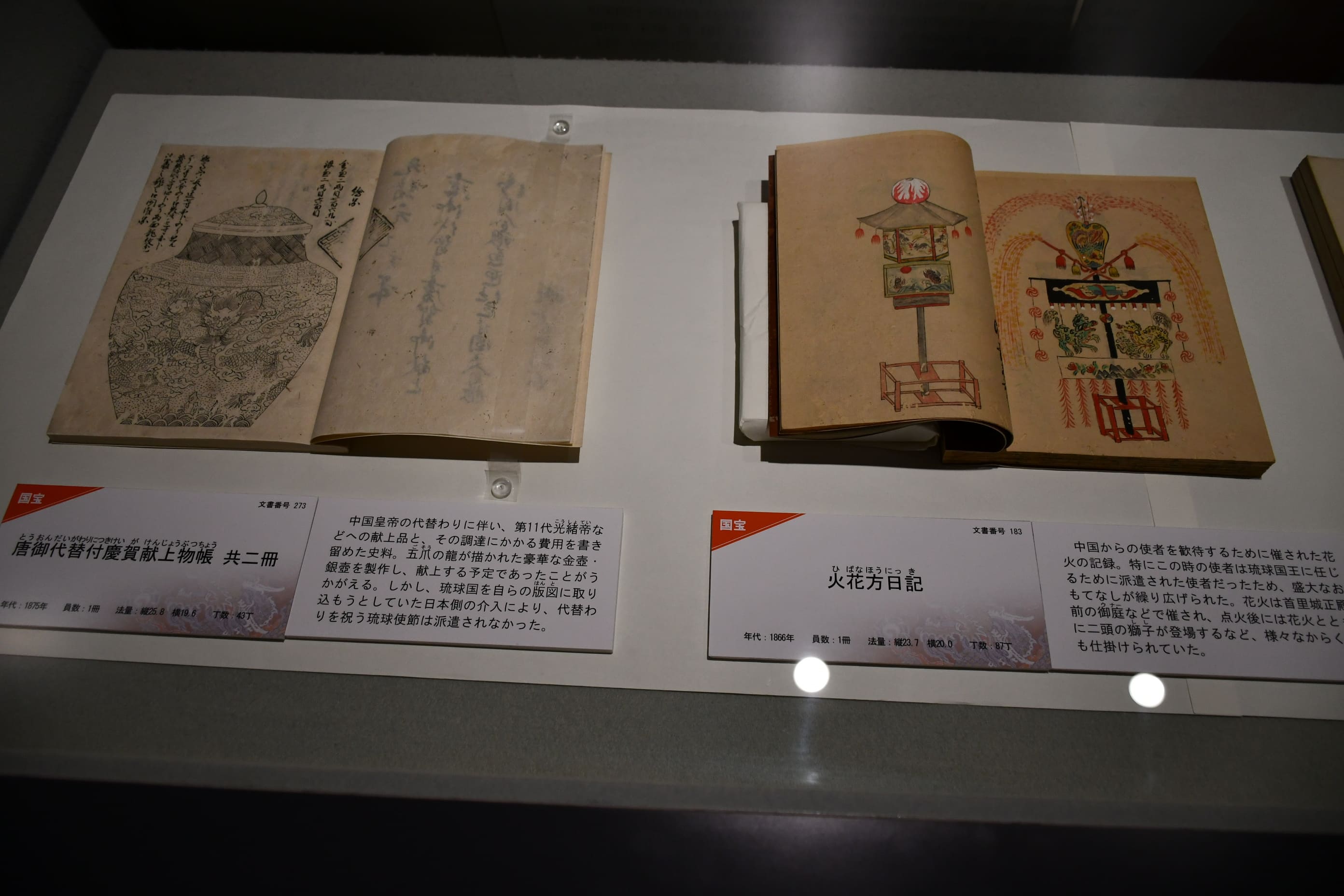

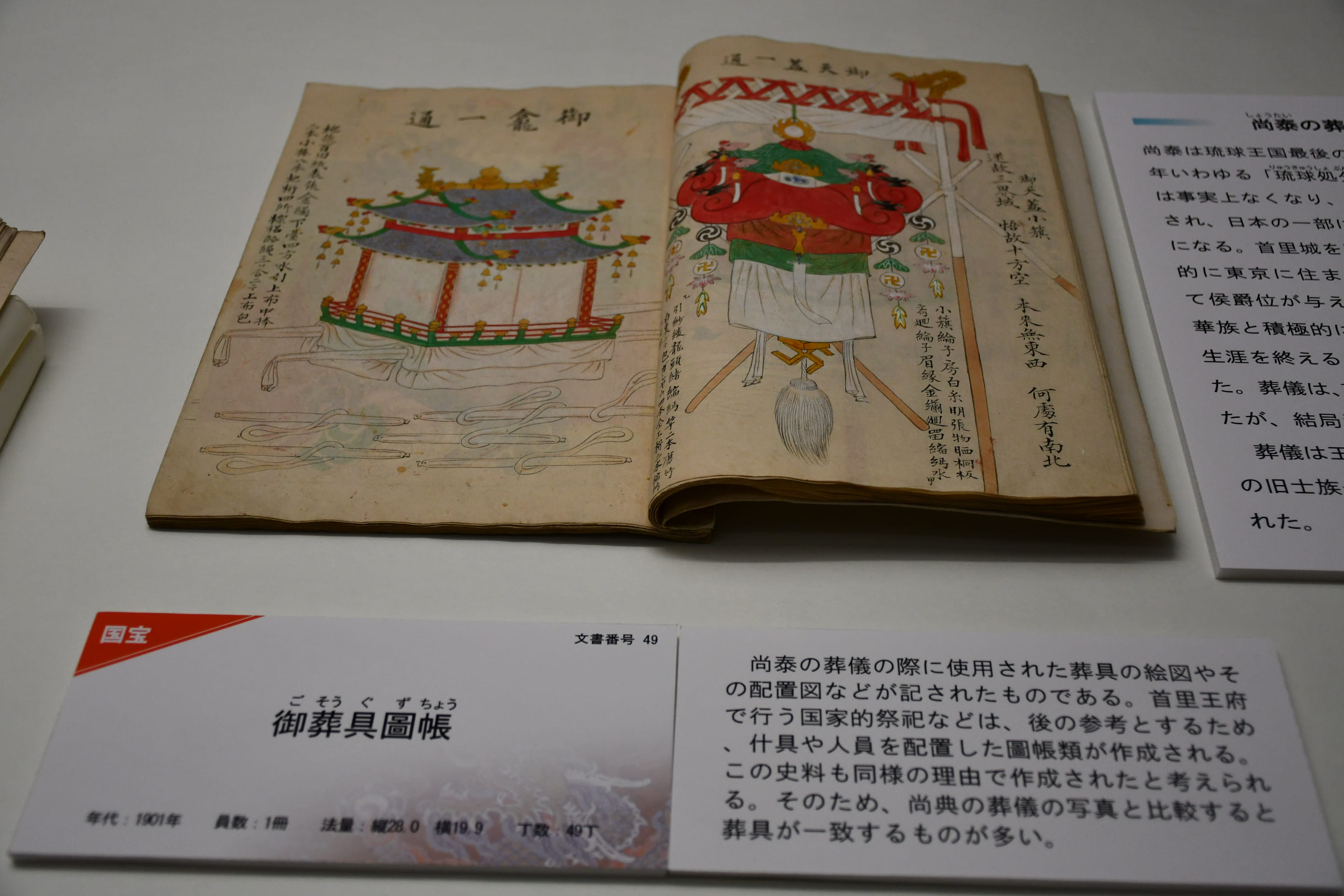

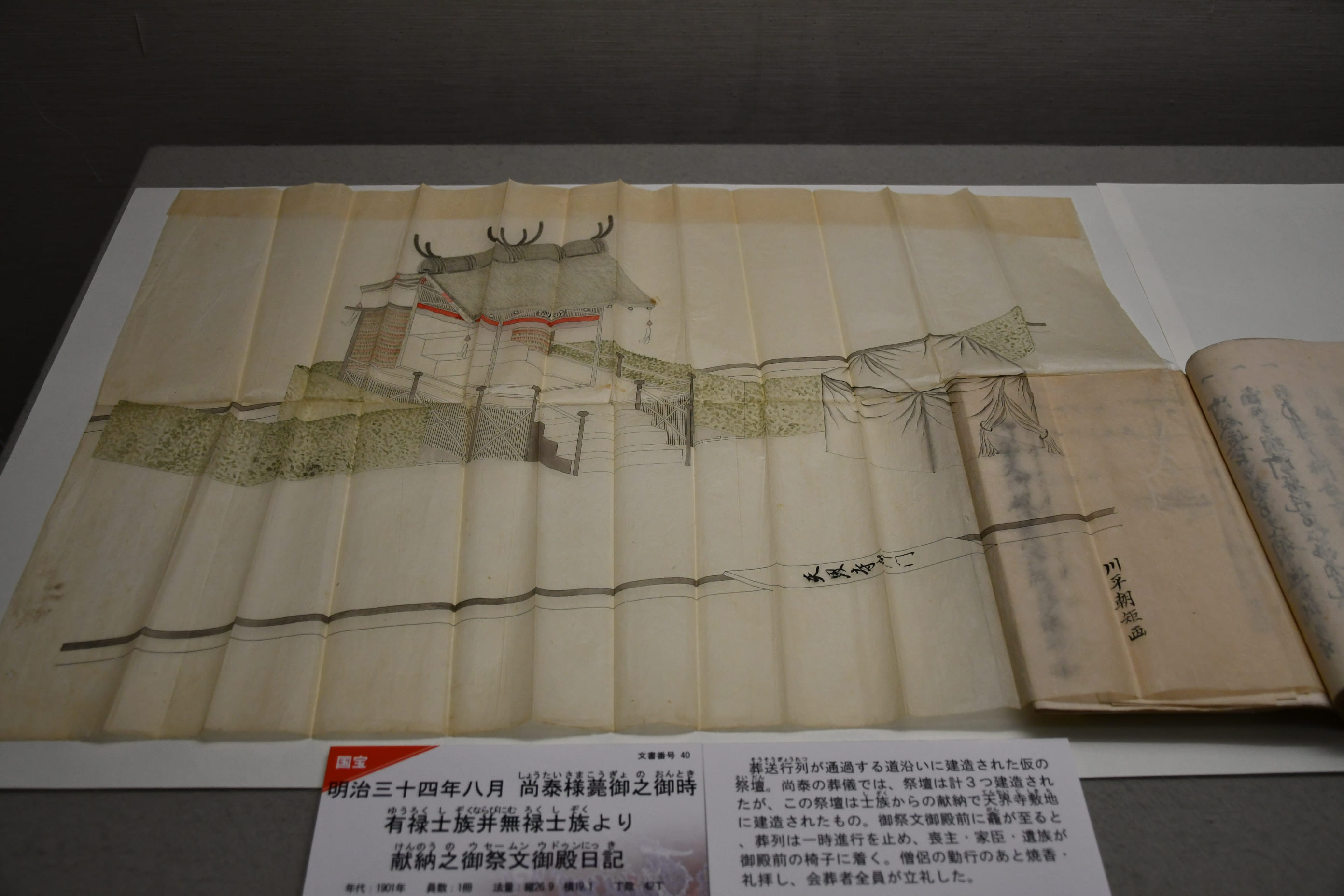

文書資料も先月に引き続き、中国との交流に関する文書と、尚泰の葬儀に関する文書をご紹介します。

王国時代の貴重な記録と、精緻な美術工芸品をぜひご覧ください。