朧型の紅型衣裳/三線と工工四

特別展示室では、毎月「国宝 琉球国王尚家関係資料」の美術工芸資料および文書資料をとおして、琉球国王尚家の歴史と王国時代の遺物をご紹介しています。

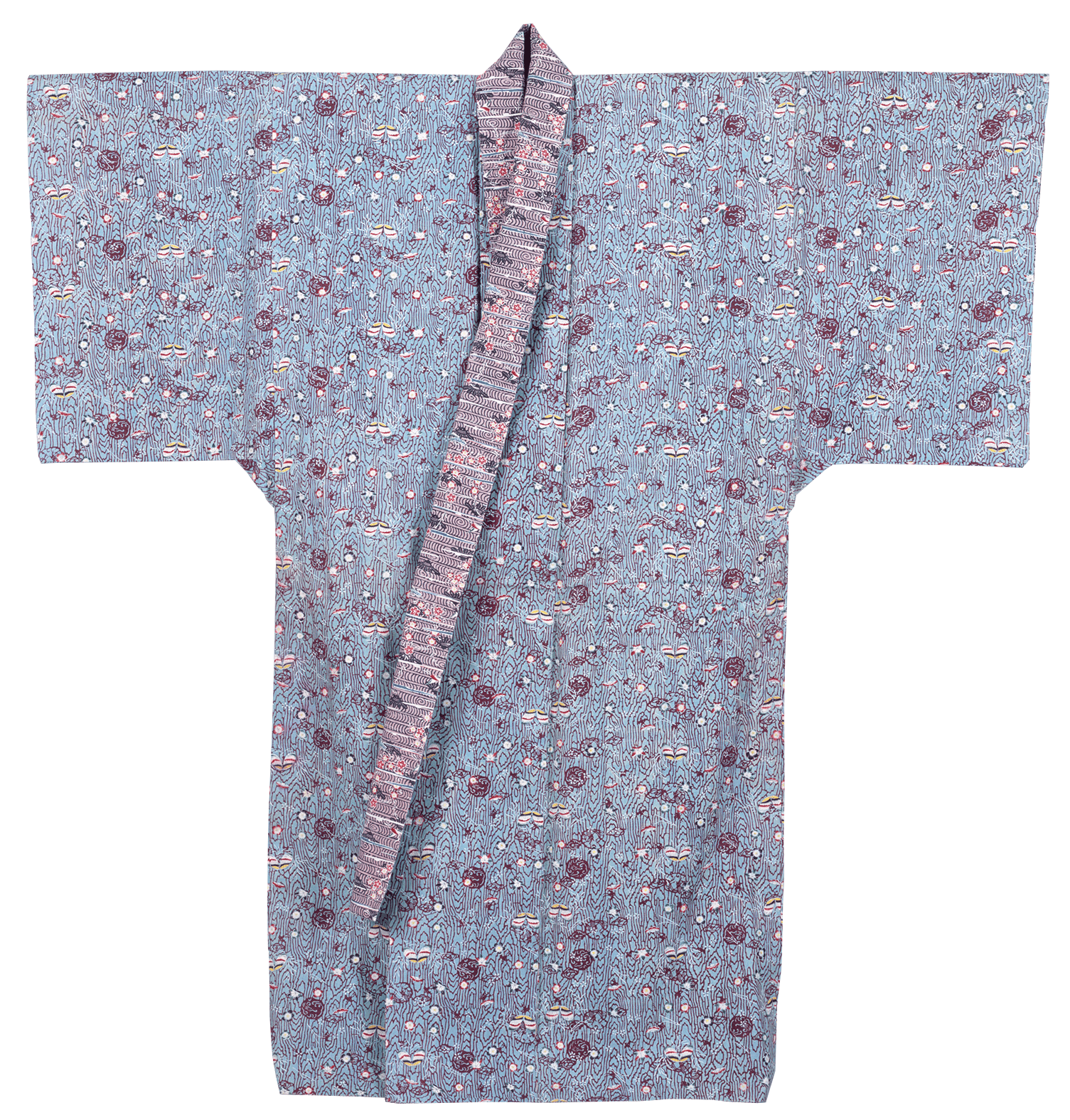

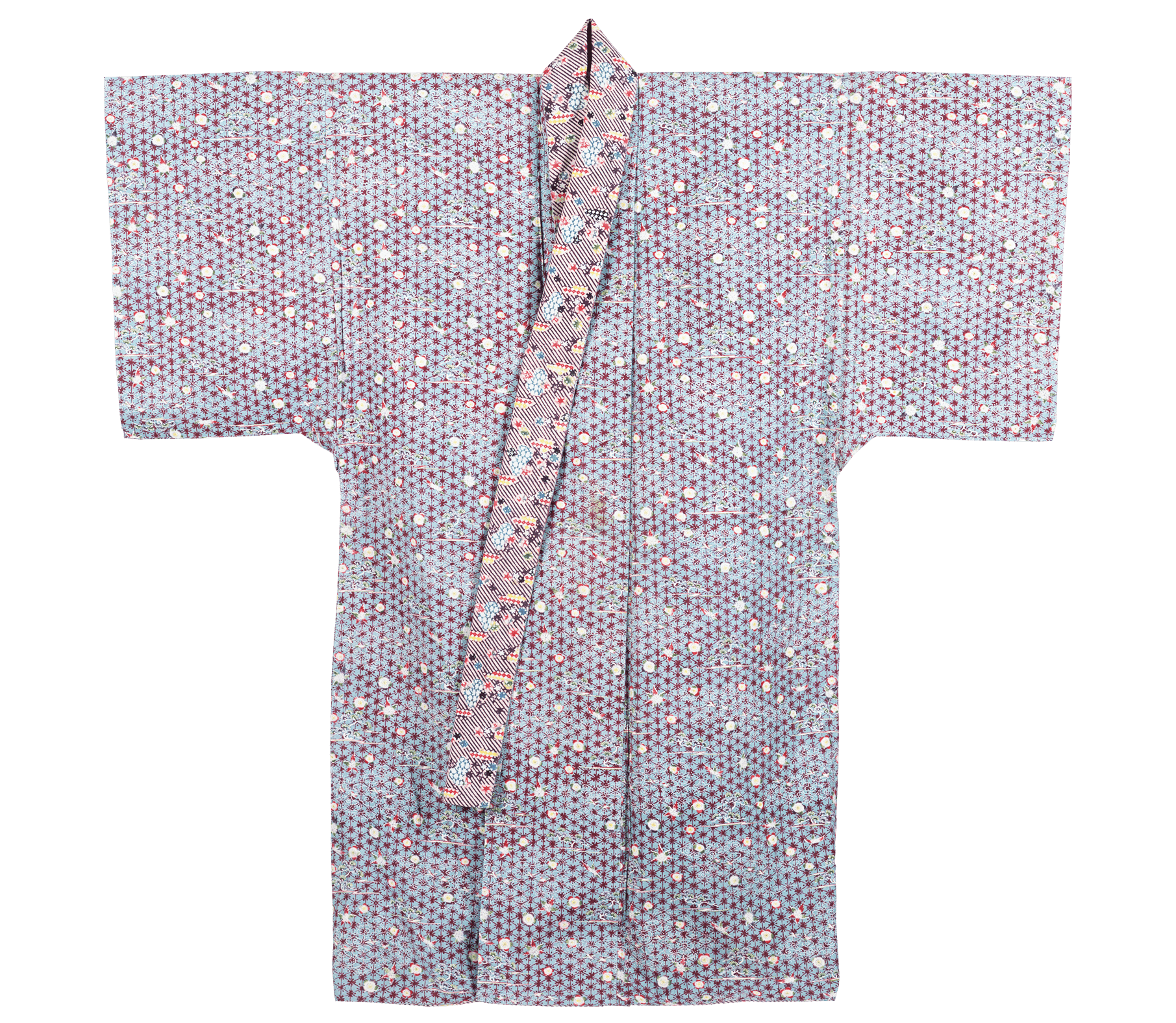

今月は、尚家資料から「朧型(おぼろがた)の紅型衣裳」をご紹介します。

今回ご紹介している紅型衣裳は、すべて表地に「朧型(ウブルガタ)」という技法が使われています。

紅型は、布地の上に型紙を置き、その上からさらに糊(のり)を置いて、色を差して染めます。

通常は1枚の型紙を使用して染めますが、朧型(おぼろがた)では型紙を2枚使います。1枚は通常の文様を染める型紙ですが、もう1枚の型紙を加えて地紋(じもん)のように細かい柄を染めることで、複雑で奥行きのある文様を表現しています。

朧型は、糊置や色差しの手間が通常の倍以上かかり、技術的にも大変難しい染め方です。

朧型の紅型衣裳は、王国時代の紅型職人たちが、王家の人々のために、技術の粋を尽くして作りあげたものなのです。

調度品は、3月4日の三線(さん(3)し(4)ん)の日にちなんで、当館所蔵の三線(さんしん)や工工四(くんくんしー)をご紹介します。

三線は14~15世紀頃に中国から伝わったといわれています。琉球では、海外からの賓客をもてなす場で演じられる歌舞音曲を担当するのは士族男子であったため、士族の教養として三線の習得が奨励されました。近代以降庶民の間にも広く根付き、人々の生活に切っても切り離せないものとなっています。

三線はその後日本へ伝わり三味線となりました。胴の部分には元々紙や皮が貼られていましたが、琉球ではニシキヘビの皮が貼られています。

今回は当館所蔵の5丁の三線と胡弓をご紹介します。

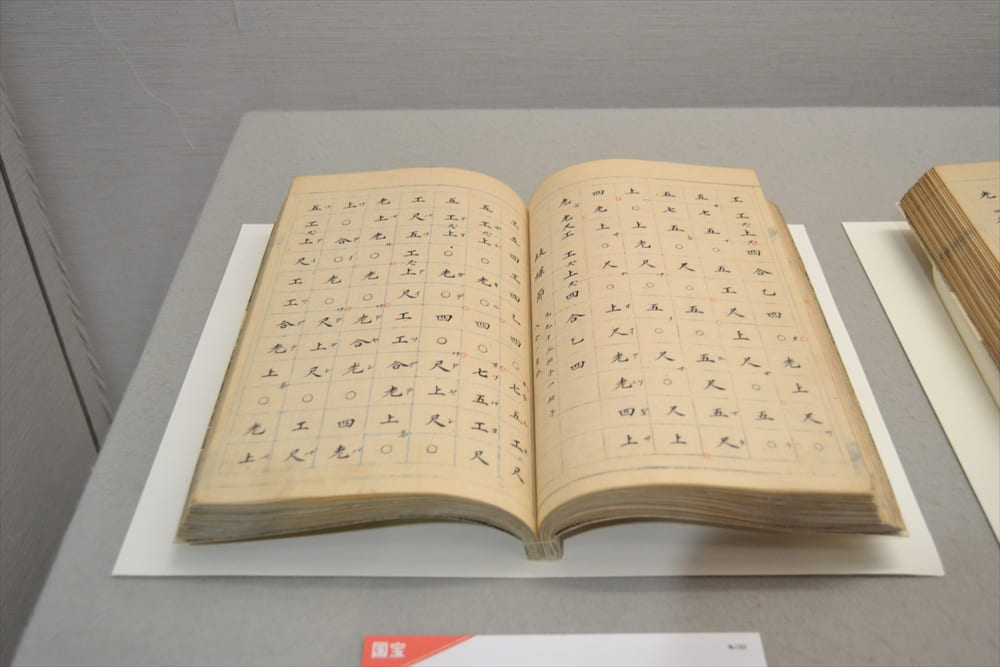

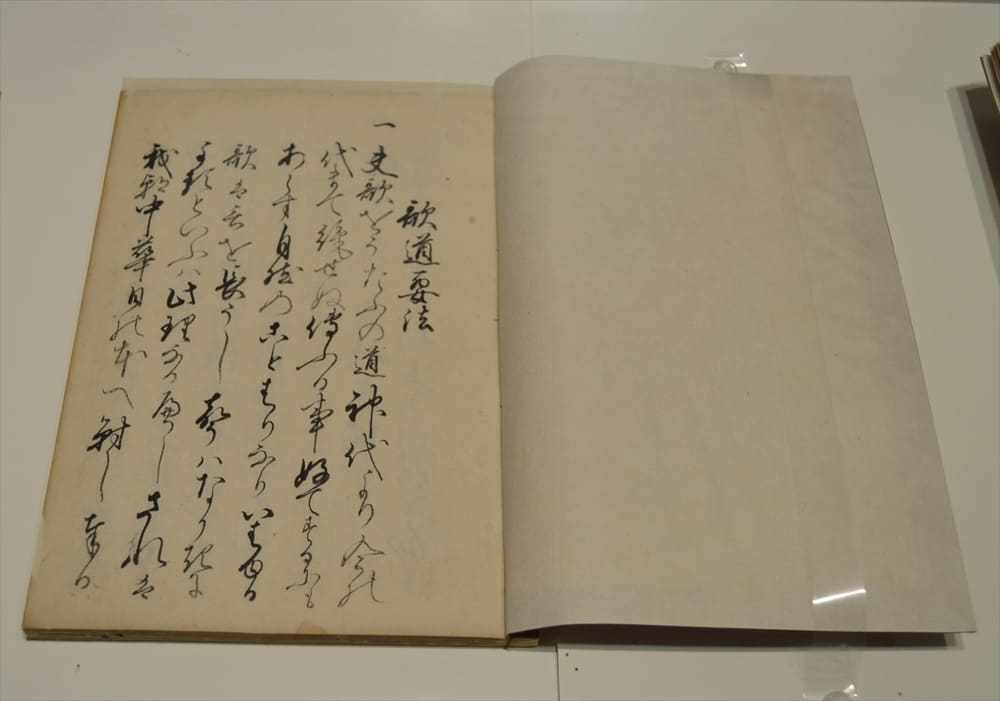

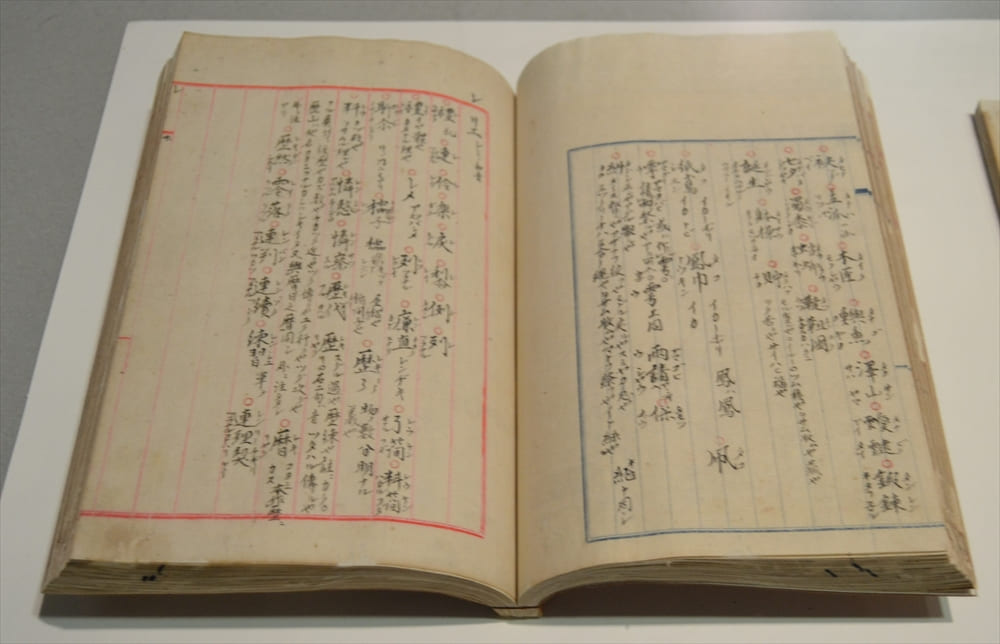

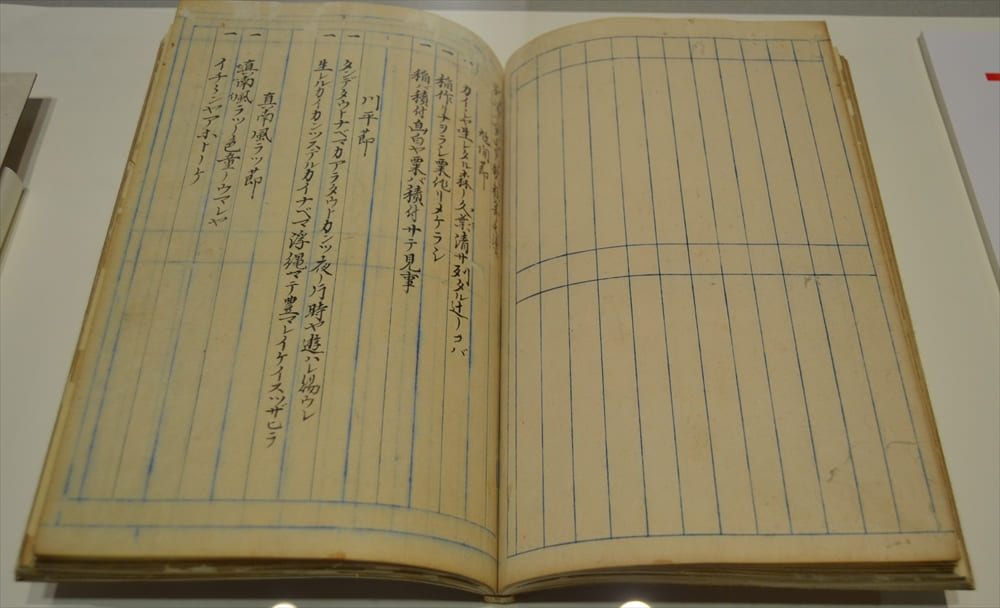

文書資料もさんしんの日にちなみ、尚家に伝わる工工四や平親雲上朝彬の文書などをご紹介します。

川平親雲上朝彬(ちょうひん)は、最後の琉球国王尚泰に仕え、琉球音楽の大家である野村親雲上安趙(あんちょう)に歌・三線を師事しました。

朝彬は尚泰の命により工工四を献上しますが、作成するにあたって離島の民俗音楽も収集したといわれています。

今回展示する川平家資料は、「「歌道要法(かどうようほう)」、「琉歌言葉之仮名綴見合(りゅうかことばのかなつづりみあわせ」、「三線四種之調子音調之次第 外」で、これらはその時の収集資料と思われます。

王国時代の貴重な記録と、精緻な美術工芸品をぜひご覧ください。